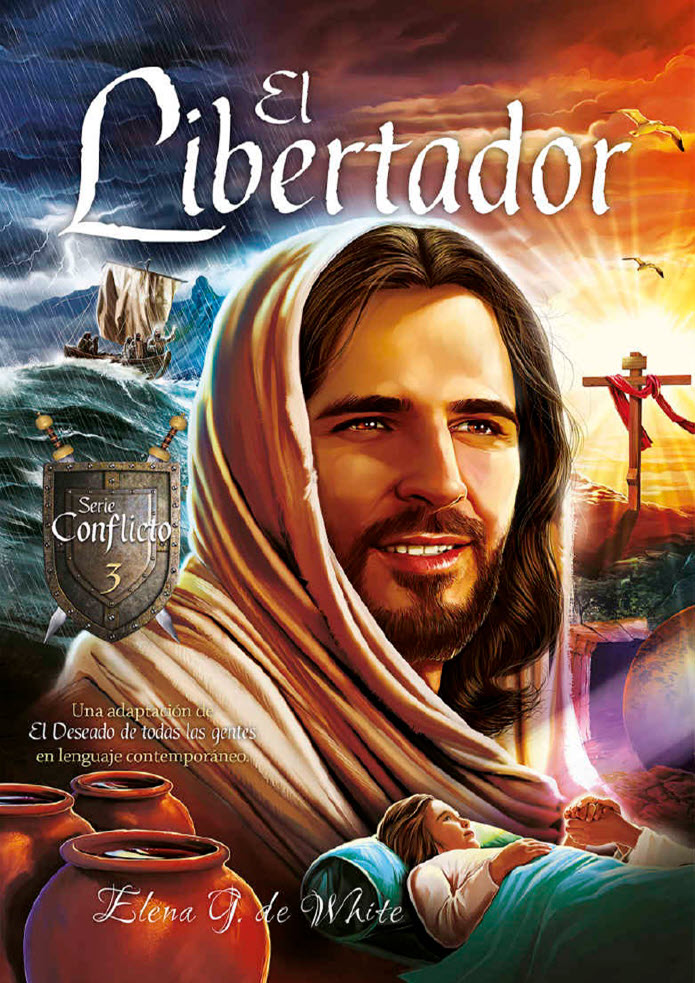

El Libertador

Serie Conflicto

Prefacio

Este libro es una traducción y adaptación del libro Él es la salida, la edición condensada del clásico de Elena de White El Deseado de todas las gentes. El libro condensado incluía todos los capítulos del original, y utilizaba las palabras de Elena de White, pero con un texto reducido.

Esta adaptación, El Libertador, da un paso más en ese sentido, y utiliza algunas palabras, expresiones y estructuras más familiares para los lectores del siglo XXI. El libro, sin embargo, no es una paráfrasis. Sigue el texto de la edición condensada frase por frase, y mantiene la fuerza de la composición literaria de Elena de White. Esperamos que los lectores que se acercan por primera vez a los escritos de Elena de White disfruten de esta adaptación y desarrollen el deseo de leer otros libros de su autoría.

Salvo que se indique lo contrario, los textos bíblicos fueron extraídos de la Nueva Traducción Viviente. Otras versiones utilizadas son la Nueva Versión Internacional (NVI); la Dios Habla Hoy (DHH); La Biblia de las Américas (LBLA); La Palabra, (versión hispanoamericana) (BLPH); Reina Valera Contemporánea (RVC); Reina-Valera 1960 (RVR); Reina-Valera 1977 (RVR 1977); Reina Valera Antigua (RVA); Traducción en Lenguaje Actual (TLA); y Versión Moderna (VM).

Muchos de los capítulos están basados en textos bíblicos, explicitados al comienzo. Las citas bíblicas que están dentro de esos textos se detallan solo con número de capítulo y de versículo.

El Libertador es la historia de un rescate heroico. Nos cuenta cómo una persona altruista –Jesucristo– lo arriesgó todo para venir a la Tierra y reconquistar este planeta en rebelión. Él no podría haberlo hecho permaneciendo en la seguridad y las comodidades del cielo, donde, por ser Dios, recibía adoración. Tuvo que dejar todo atrás, y nacer en este mundo como un bebé, en una familia que tenía que esforzarse para ganarse el pan de cada día. Durante casi toda su vida, el mundo no lo recibió; ni siquiera lo comprendió. Las personas se le oponían, tramaban matarlo, y al final lo golpearon, le escupieron y lo crucificaron. Pero no pudieron apartarlo o desviarlo de su propósito. Murió como un vencedor, y resucitó para completar su rescate para todos los que acudan a Dios por medio de él. No hay trama más importante en toda la historia del mundo, o aun del universo.

Este libro presenta la inspiradora y transformadora historia de Jesucristo, el único que puede satisfacer los anhelos más profundos de todo corazón. No obstante, este libro no tiene como propósito presentar una armonía de los Evangelios o disponer los acontecimientos importantes y las maravillosas lecciones de la vida de Cristo en un orden estrictamente cronológico. Más bien, el propósito de este libro es presentar el amor de Dios tal como se revela en su Hijo; mostrar la divina belleza de la vida de Cristo.

En las próximas páginas, la autora descubre ante el lector grandes tesoros de la vida de Jesús. Enfoques y puntos de vista nuevos iluminan muchos pasajes bíblicos conocidos. Este libro presenta a Jesucristo como la plenitud de Dios, el Salvador de infinita misericordia, el Sustituto del pecador, el Sol de Justicia, el Sumo Sacerdote fiel, el persuasivo Ejemplo para la humanidad, el Sanador de toda enfermedad y dolencia humana, el Amigo tierno y compasivo, el Príncipe de Paz, el Rey que viene, el foco de atención, y el cumplimiento de los deseos y las esperanzas de todas las gentes en todas las edades.

Es nuestro deseo y oración que muchos más lectores puedan acercarse a Dios por medio de estos libros y su presentación de temas bíblicos.

LOS EDITORES.

Indice de capítulos del Libro El Libertador

(Haga clic en el número de capìtulo que desea leer)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |

| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |

| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |

|

|

|

El Libertador | Capítulo 1

Cristo antes de venir a la Tierra

Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre; era la imagen de Dios, expresión de su gloria. Jesús vino a este mundo oscurecido con el fin de mostrar esa gloria y revelar la luz del amor de Dios. Isaías profetizó de él: “Lo llamarán Emanuel (que significa ‘Dios está con nosotros’) ” (Mat. 1:23; ver Isa. 7:14).

Jesús era “la Palabra de Dios”: el pensamiento de Dios hecho audible. Dios no dio esta revelación solamente para sus hijos nacidos en la tierra. Nuestro pequeño mundo es el libro de texto del universo. Tanto los redimidos como los seres no caídos hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canto. Todos verán que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. Verán que la ley del amor que renuncia a sí mismo es la ley de vida para el cielo y la tierra. El amor que “no exige que las cosas se hagan a su manera” emana del corazón de Dios, y se puede ver en Jesús, el humilde y tierno de corazón.

En el principio, Cristo puso los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él llenó la tierra con belleza y el aire con cantos (ver Sal. 65:6; 95:5). Sobre todas las cosas escribió el mensaje del amor del Padre.

Ahora el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios; sin embargo, esa escritura permanece. Con la excepción del corazón humano egoísta, no hay nada que viva para sí. Cada árbol, arbusto y hoja emite oxígeno, sin el cual ni el hombre ni los animales podrían vivir; y el hombre y el animal, a su vez, cuidan la vida del árbol, el arbusto y la hoja. El océano recibe los ríos de todo continente, pero recibe para dar. Los vapores que ascienden de él caen en forma de lluvias para regar la tierra, para que esta produzca y florezca. Para los ángeles de gloria, dar es una alegría. Ellos traen a este oscuro mundo luz desde lo alto, y obran sobre el espíritu humano para poner a los perdidos en comunión con Cristo.

Pero más allá de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Vemos que la gloria de Dios consiste en dar. “Yo no busco mi propia gloria”, dijo Cristo, “sino al que me envió” (Juan 8:50; 7:18). Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero tomó para dar. A través del Hijo, la vida del Padre fluye hacia todos. A través del Hijo, vuelve como una marea de amor a la gran Fuente de todo, en forma de servicio alegre. Así, a través de Cristo, se completa el círculo de bendición.

¡Esta ley fue quebrantada en el cielo!

El pecado se originó con el egoísmo. Lucifer, el querubín cubridor, deseó ser el primero en el cielo. Quiso distanciar a los seres celestiales de su Creador y recibir el homenaje él mismo. Acusó al amante Creador de poseer sus propias características malignas, e hizo que los ángeles dudaran de la palabra de Dios y desconfiaran de su bondad. Satanás los indujo a considerarlo como severo e implacable. Así engañó a los ángeles. Del mismo modo engañó a los seres humanos, y la noche de sufrimiento envolvió este mundo.

La tierra quedó a oscuras por causa de una falsa interpretación de Dios. Con el fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, debía romperse el poder engañoso de Satanás. Dios no podía hacerlo por la fuerza. Él desea solo el servicio de amor, y el amor no puede ganarse por la fuerza o la autoridad.

Solo el amor puede generar más amor. Conocer a Dios es amarlo. Debemos ver su carácter en contraste con el carácter de Satanás. Había un solo Ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer.

El plan de nuestra redención no fue un plan formulado después de la caída de Adán. Fue “su misterio durante largos siglos” (Rom. 16:25). Fue una manifestación de los principios que desde la eternidad habían sido el fundamento del Trono de Dios. Dios previó que el pecado podría existir, e hizo provisión para enfrentar esta terrible emergencia. Se comprometió a dar a su Hijo unigénito “para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16).

Lucifer había dicho: “¡Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios! [...] Seré semejante al Altísimo”. Pero Cristo, “aunque era Dios, [...] renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano” (Isa. 14:13, 14; Fil. 2:6, 7).

Un sacrificio voluntario

Jesús podría haberse quedado en la gloria del cielo. Pero prefirió bajar del Trono del universo para traer vida a los que perecían.

Hace más de dos mil años, se oyó en el cielo una voz que decía:

“Me preparaste un cuerpo. [...] ‘Aquí me tienes –como el libro dice de mí–. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad’ ” Hebreos 10:5-7.

Cristo estaba por visitar nuestro mundo y hacerse de carne y sangre. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía antes de que existiese el mundo, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. Para que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, él ocultó su gloria y veló su divinidad con humanidad.

Símbolos e ilustraciones habían representado este gran propósito. La zarza ardiente, en la cual Cristo se apareció a Moisés, revelaba a Dios. En esta humilde arbusto, aparentemente sin atractivos, se encontraba el Dios infinito. Él ocultó su gloria para que Moisés pudiese mirarla y vivir. De forma similar, en la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche, la gloria de Dios estaba velada, con el fin de que los hombres mortales pudiesen contemplarla. Así Cristo debió venir “como un ser humano”. Era Dios hecho carne, pero su gloria estaba velada, con el fin de que pudiera acercarse a hombres y mujeres afligidos y tentados.

Durante la larga peregrinación de Israel en el desierto, el Santuario estuvo con ellos como símbolo de la presencia de Dios (ver Éxo. 25:8). Del mismo modo, Cristo armó su tienda al lado de nuestras tiendas con la intención de que nos familiaricemos con su vida y carácter divinos. “La Palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre” (Juan 1:14).

Porque Jesús vino a vivir con nosotros, cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores. En toda atracción divina de la vida del Salvador sobre la tierra, vemos a “Dios [que] está con nosotros”.

Satanás pinta a la Ley de amor de Dios como una ley egoísta. Declara que es imposible que obedezcamos sus preceptos. Él acusa al Creador por la caída de Adán y de Eva, nuestros primeros padres, y lleva a la humanidad a considerar que Dios es el autor del pecado, el sufrimiento y la muerte. Jesús debía desenmascarar ese engaño. Siendo uno de nosotros, debía dar un ejemplo de obediencia. Por eso tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por las experiencias que nosotros pasamos. “Era necesario que en todo sentido él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos” (Heb. 2:17). Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, Satanás tomaría ese detalle y diría que el poder de Dios no nos es suficiente. Por tanto, Jesús “ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros” (Heb. 4:15). Soportó toda prueba que podríamos enfrentar, y no ejerció en su favor poder alguno que no se nos haya ofrecido generosamente. Como todo ser humano, hizo frente a la tentación y venció con la fuerza que Dios le daba. Dejó en claro cuál es el carácter de la Ley de Dios, y su vida es una prueba de que nosotros también podemos obedecer la Ley de Dios.

Por medio de su humanidad, Cristo tocó a la humanidad; por medio de su divinidad se aferró al trono de Dios. Como Hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia; como Hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Nos dice: “Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra” (Mat. 28:18). “Dios está con nosotros” es la garantía de que seremos salvados del pecado, la seguridad de que tendremos el poder para obedecer la Ley del cielo.

Cristo reveló que su carácter es el extremo opuesto del carácter de Satanás.

“Cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales” (Fil. 2:7, 8). Cristo tomó la forma de un siervo y ofreció el sacrificio; él mismo fue el sacerdote, él mismo fue la víctima sacrificada. “Él fue [...] aplastado por nuestros pecados; fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz” (Isa. 53:5).

Fue tratado como nosotros merecemos

Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados, en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. “Gracias a sus heridas fuimos sanados” (Isa. 53:5).

Satanás estaba determinado a lograr una eterna separación entre Dios y los hombres; pero, al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se unió con la humanidad por medio de un vínculo que nunca se romperá. “Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito” (Juan 3:16). Lo dio no solo para morir como nuestro Sacrificio; lo dio para que llegase a ser uno más de la familia humana, y retuviese para siempre su naturaleza humana.

“Pues nos es nacido un niño, un hijo se nos es dado; el gobierno descansará sobre sus hombros”. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo, y la ha llevado al más alto cielo. El “Hijo del hombre” será llamado “Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz”. (Isa. 9:6, énfasis añadido). El que es “santo y no tiene culpa ni mancha de pecado”, no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas (Heb. 7:26; 2:11). El cielo está dentro de un cuerpo humano, y el Amor infinito abraza a toda la humanidad.

La exaltación de los redimidos será un testimonio eterno de la misericordia de Dios. “En los tiempos futuros”, Dios nos pondrá “como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús”, “para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales” (Efe. 2:7; 3:10).

A través de la obra de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El Omnipotente se da a conocer como el Dios de amor. Cristo refutó las acusaciones de Satanás y desenmascaró su carácter. El pecado nunca podrá entrar nuevamente en el universo. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Por medio del amor que se sacrifica a sí mismo, Jesús unió tierra y cielo con el Creador por medio de vínculos irrompibles.

Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La tierra, el mismo territorio que Satanás reclama como suyo, será honrada por encima de todos los demás mundos en el universo. Aquí, donde el Rey de gloria vivió, sufrió y murió, aquí es donde Dios vivirá con la humanidad, “Dios mismo estará con ellos como su Dios” (Apoc. 21:3). A través de las edades sin fin, los redimidos lo alabarán por este don tan maravilloso que no puede describirse con palabras: Emanuel, “Dios está con nosotros”. 📖

El Libertador | Capítulo 2

El pueblo que debía recibirlo

Por más de mil años el pueblo judío había esperado la venida del Salvador. Y sin embargo, cuando vino, no lo conocieron. No vieron en él hermosura que lo hiciera deseable a sus ojos (ver Isa. 53:2). “Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron” (Juan 1:11).

Dios había elegido a Israel para preservar los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador, para que fuesen como manantiales de salvación para el mundo. El pueblo hebreo entre las naciones debía revelar a Dios a los hombres. Al llamar a Abraham, el Señor le había dicho: “Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra” (Gén. 12:3). El Señor declaró, por medio de Isaías: “Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos” (Isa. 56:7).

Pero los israelitas pusieron sus esperanzas en la grandeza mundanal y siguieron las costumbres de los paganos. No cambiaron cuando Dios les mandó advertencias por medio de sus profetas. No cambiaron cuando sufrieron el castigo de la conquista y la opresión pagana. A cada reforma le seguía una apostasía más profunda.

Si Israel hubiese sido fiel a Dios, él los habría elevado “muy por encima de todas las otras naciones que creó”, con “alabanza, honra y fama”. Les aseguró: “Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: ‘¡Qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación!’” (Deut. 26:19; 4:6). Pero a causa de su infidelidad, Dios solo pudo realizar sus planes a través de continua adversidad y humillación. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia y dispersados por tierras de paganos. Mientras se lamentaban por el santo templo que había quedado desolado, hicieron resplandecer el conocimiento de Dios entre las naciones. Los sistemas paganos de sacrificios eran una distorsión del sistema que Dios había señalado; y muchos aprendieron de los hebreos el significado de los sacrificios como Dios los había planeado, y con fe aceptaron la promesa de un Redentor.

Muchos de los exiliados perdieron la vida por negarse a violar el sábado y observar fiestas paganas. Al levantarse los idólatras para aplastar la verdad, el Señor puso a sus siervos cara a cara con reyes y gobernantes, con el fin de que estos y sus pueblos pudiesen recibir luz. Los más grandes reyes fueron inducidos a proclamar que el Dios a quien adoraban los cautivos hebreos era supremo sobre todos.

Durante los siglos que siguieron a la cautividad en Babilonia, los israelitas fueron curados de la adoración a las imágenes, y se convencieron de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Pero la obediencia de muchos del pueblo era por un motivo egoísta. Servían a Dios como medio para alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron con el fin de escapar de la tentación. Dios había restringido que se asociaran con los idólatras para impedir que adoptaran prácticas paganas. Pero malinterpretaron esa instrucción. La usaron para construir un muro de separación entre Israel y las demás naciones. El pueblo de Israel, de hecho, estaba celoso ¡de que el Señor mostrara misericordia a los gentiles!

Cómo se distorsionaron los servicios del Santuario

Después de regresar de Babilonia, por todo el país se erigieron sinagogas, en las cuales los sacerdotes y escribas explicaban la ley. Había escuelas que sostenían que enseñaban los principios de la justicia. Pero durante el cautiverio, muchos del pueblo habían adquirido ideas paganas, y las fueron incorporando a su ceremonial religioso.

Cristo mismo había instituido esos rituales. Todo el servicio ritual era un símbolo de él, y estaba lleno de vitalidad y belleza espiritual. Pero el pueblo israelita perdió la vida espiritual de sus ceremonias y confió en los sacrificios y los ritos en sí mismos, en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban.

Con el fin de suplir lo que habían perdido, los sacerdotes y los rabinos agregaron muchos requerimientos de su invención. Cuanto más rígidos se volvían, tanto menos del amor de Dios mostraban.

Los que trataban de observar los rigurosos y agobiantes preceptos rabínicos, no podían hallar descanso de una conciencia intranquila. Así Satanás obraba para desanimar al pueblo, para rebajar su concepto del carácter de Dios y para dejar en ridículo la fe de Israel. Esperaba demostrar lo que había sostenido cuando se rebeló en el cielo: nadie puede obedecer los requerimientos de Dios. Él declaraba que incluso Israel no guardaba la Ley.

A la espera de un falso mesías

El pueblo de Israel no tenía un verdadero concepto de la misión del Mesías. No buscaban ser salvados del pecado, sino ser liberados de los romanos.

Esperaban que el Mesías exaltara a Israel al dominio universal. Así se fue preparando el camino para que rechazaran al Salvador.

En el tiempo cuando Cristo nació, la nación estaba irritada bajo el gobierno de sus amos extranjeros y atormentada por divisiones internas. Los romanos nombraban o removían al sumo sacerdote, y a menudo personas corruptas llegaban a ese cargo por medio de sobornos y aun homicidios. Así, el sacerdocio se volvió cada vez más corrupto. El pueblo estaba sujeto a exigencias despiadadas, y también a los costosos impuestos de los romanos. El descontento, la codicia, la violencia, la desconfianza y la apatía espiritual estaban socavando el corazón de la nación. El pueblo, en sus tinieblas y opresiones, anhelaban que alguien le devolviera el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas.📖

El Libertador | Capítulo 3

El pecado de Adán y Eva, y “el tiempo establecido”

Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa de la venida del Salvador, esperaban que se cumpliese muy pronto. Le dieron la bienvenida a su hijo primogénito, esperando que fuese el Libertador. Pero los que recibieron primero la promesa murieron sin verla cumplida. La promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su llegada. Y sin embargo, no vino. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro. Naciones ocuparon y oprimieron a Israel, y muchos se inclinaban a exclamar: “Su cumple el tiempo, pero no la visión” (Eze. 12:22).

Pero como las estrellas que cruzan los cielos en su órbita señalada, los planes de Dios no tienen prisa ni pausa. En el concilio celestial se había determinado la hora en que Cristo debía venir. Cuando el gran reloj del tiempo marcó esa hora, Jesús nació en Belén.

“Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo” (Gál. 4:4). El mundo estaba listo para la llegada del Libertador. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. Había una lengua internacional muy difundida. De todos los países, los judíos de la diáspora, dispersos por el mundo, viajaban a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales. Al volver a los países en donde vivían, podrían difundir por el mundo la noticia de la llegada del Mesías.

Los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente. Las personas deseaban con vehemencia una religión que pudiese satisfacer el corazón. Los que buscaban la luz anhelaban conocer al Dios vivo, anhelaban tener alguna seguridad de que había vida más allá de la tumba.

Muchos anhelaban un Libertador

La fe del pueblo de Israel se había empañado, y la esperanza casi había dejado de iluminar el futuro. Para las muchedumbres, la muerte era un temible misterio; mas allá de la tumba, todo era incierto y oscuridad. En “la tierra donde la muerte arroja su sombra”, las personas vivían su lamento sin consuelo. Esperaban con ansias la llegada del Libertador, cuando se aclararía el misterio de lo futuro.

Fuera de la nación judía, hubo personas que buscaban la verdad, y a estas Dios les impartió el Espíritu de Inspiración. Sus palabras proféticas habían encendido esperanzas en el corazón de millares de no judíos, los “gentiles”.

Desde hacía varios siglos las Escrituras estaban traducidas al griego, idioma extensamente difundido por todo el Imperio Romano. Los judíos se hallaban dispersos por todas partes; y, hasta cierto punto, los gentiles también esperaban la venida del Mesías. Entre quienes los judíos llamaban “paganos”, había personas que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías.

Algunos de quienes esperaban su venida como libertador del pecado se esforzaban por estudiar el misterio del sistema orgánico hebreo. Pero el pueblo de Israel estaba resuelto a mantenerse separado de las otras naciones, y no estaba dispuestos a compartir el conocimiento que poseían acerca de los servicios simbólicos. El verdadero Intérprete, Aquel a quien todos los símbolos representaban, debía venir y explicar su significado. Dios debía enseñar a la humanidad en su propio lenguaje. Cristo debía venir para pronunciar palabras que pudieran comprender claramente y separar la verdad de la cizaña que había anulado su poder.

Entre los judíos, quedaban creyentes firmes que habían preservado el conocimiento de Dios. Fortalecían su fe recordando la promesa dada por medio de Moisés: “El Señor su Dios hará surgir para ustedes, de entre sus propios hermanos, a un profeta como yo; presten atención a todo lo que les diga” (Hech. 3:22). Leían que el Señor iba a ungir a Uno “para anunciar buenas nuevas a los pobres”, “para sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos” y a declarar “el año del favor del Señor” (Isa. 61:1, 2). Él establecería “justicia en toda la tierra”, y “las tierras lejanas más allá del mar” esperarían sus instrucciones (Isa. 42:4). Las naciones gentiles vendrían a su luz, y reyes poderosos para ver su resplandor (ver Isa. 60:3).

Las palabras del moribundo Jacob los llenaban de esperanza: “El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey” (Gén. 49:10). El poder decreciente de Israel anunciaba que se acercaba la llegada del Mesías. Estaba muy difundida la expectativa de un príncipe poderoso que establecería su reino en Israel y se presentaría ante las naciones como un libertador.

Satanás casi logra su objetivo

“El tiempo establecido” había llegado. La humanidad, cada vez más degradada por los siglos de pecado, necesitaba la venida del Redentor. Satanás había estado obrando para ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Había envalentonado a las personas en el pecado. Se proponía agotar la paciencia de Dios, con el fin de que abandonase al mundo al control de Satanás.

La batalla de Satanás por la supremacía parecía haber tenido un éxito casi completo. Es cierto que en toda generación, aun entre los paganos, hubo personas por medio de quienes Cristo obraba para elevar a la gente de su pecado. Pero estos reformadores fueron odiados. Muchos sufrieron una muerte violenta. La oscura sombra que Satanás había echado sobre el mundo se volvía cada vez más densa.

El mayor triunfo de Satanás fue pervertir la fe de Israel. Los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así también había sucedido con Israel. El principio de que podemos salvarnos por nuestras obras era el fundamento de toda religión pagana, y ahora había llegado a ser el principio de la religión judía.

El pueblo de Israel estaba defraudando al mundo al mostrar una falsificación del evangelio. Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo, y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad hacía la obra que Satanás deseaba que hiciese, seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y hacía que el mundo lo considerase un tirano. Los sacerdotes que servían en el Templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Eran como actores de una obra de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado pasaron a ser lo que les cegaba la mente y endurecía el corazón. Dios ya no podía hacer cosa alguna por la humanidad por medio de ellos.

Dios se compadece del mundo perdido

Habían sido puestos en operación todos los medios para depravar el alma de los hombres. El Hijo de Dios miró al mundo con compasión, y vio cómo los hombres y las mujeres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica.

Aturdidos y engañados, avanzaban en lóbrega procesión hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana.

Los cuerpos de los seres humanos habían llegado a ser habitación de demonios. Seres sobrenaturales movían los sentidos, los nervios y los órganos de las personas para complacer las más bajas pasiones. La estampa de los demonios estaba grabada en los rostros humanos. ¡Qué espectáculo contempló el Redentor del mundo!

El pecado había llegado a ser una ciencia, y el vicio una parte de la religión. La rebelión y la hostilidad contra el Cielo eran muy violentas. Los mundos que no habían caído miraban expectantes para ver a Dios acabar con los habitantes de la tierra. Y si Dios hubiese hecho eso, Satanás estaba listo para llevar a cabo su plan de ganarse el apoyo de los seres celestiales. Él había declarado que los principios del gobierno divino hacen imposible el perdón. Si el mundo hubiera sido destruido, habría echado la culpa sobre Dios y extendido su rebelión a los mundos superiores.

Pero en vez de destruir al mundo, Dios envió a su Hijo para salvarlo. Proporcionó un modo de rescatarlo. “Cuando se cumplió el tiempo establecido”, Dios derramó sobre el mundo tal efusión de gracia sanadora, que no se interrumpiría hasta que se cumpliese el plan de salvación. Jesús vino para restaurar en nosotros la imagen de nuestro Hacedor, para expulsar a

los demonios que habían dominado la voluntad, para levantarnos del polvo y rehacer el carácter estropeado, para que vuelva a ser a semejanza de su carácter divino. 📖

El Libertador | Capítulo 4

Nacido en un establo

Este capítulo está basado en Lucas 2:1 al 20.

El Rey de gloria se rebajó a tomar la humanidad. Ocultó su gloria y rehuyó toda ostentación externa. Jesús no quería que ninguna atracción terrenal convocara a las personas a su alrededor. Únicamente la belleza de la verdad celestial debía atraer a quienes lo siguiesen. Él deseaba que lo aceptasen por lo que la Palabra de Dios decía acerca de él.

Los ángeles miraban para ver cómo el pueblo de Dios iba a recibir a su Hijo, revestido con forma humana. Los ángeles fueron a la tierra donde había brillado la luz de la profecía. Fueron sin ser vistos a Jerusalén y se acercaron a los ministros de la casa de Dios.

Un ángel ya había anunciado la proximidad de la venida de Cristo al sacerdote Zacarías, cuando este servía ante el altar. Ya había nacido Juan el Bautista, el precursor de Jesús, y las noticias de su nacimiento y del significado de su misión se habían dispersado por todas partes. Sin embargo, Jerusalén no se estaba preparando para dar la bienvenida a su Redentor. Dios había llamado a la nación judía para comunicar al mundo que Cristo debía nacer del linaje de David; aun así, no sabían que su venida era inminente.

En el Templo, los sacrificios de la mañana y de la tarde señalaban al Cordero de Dios; sin embargo, ni aun allí se hacían los preparativos para recibirlo. Los sacerdotes y los maestros repetían sus rezos sin sentido y ejecutaban los ritos del culto, pero no estaban preparados para la llegada del Mesías. La misma indiferencia se difundió por toda la tierra de Israel.

Corazones egoístas y absortos con cosas del mundo eran indiferentes al gozo que conmovía a todo el cielo. Solo unos pocos anhelaban ver al Invisible.

Ángeles acompañaron a José y a María en su viaje de Nazaret a la ciudad de David. El edicto de la Roma Imperial con la orden de censar a los pueblos de sus enorme territorio alcanzó las colinas de Galilea. Augusto César fue usado por Dios para llevar a la madre de Jesús a Belén. Ella era descendiente de David; y el Hijo de David debía nacer en la ciudad de David. Dijo el profeta: “De ti, Belén Efrata [...] saldrá el que gobernará a Israel; sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales” (Miq. 5:2).

Pero José y María no fueron reconocidos ni honrados en la ciudad de este linaje real. Cansados y sin hogar, caminaron por la estrecha calle hasta la otra punta de la ciudad, buscando en vano un lugar donde pasar la noche. Ya no quedaba ningún lugar en la posada. Por fin hallaron refugio en un tosco edificio donde dormían los animales, y allí nació el Redentor del mundo.

La noticia llenó el cielo de alegría. Seres santos del mundo de luz se sintieron atraídos hacia la tierra. Sobre las colinas de Belén se reunieron innumerables ángeles, a la espera de la señal que les indicase declarar la feliz noticia al mundo. Los líderes de Israel podrían haber compartido la alegría de anunciar el nacimiento de Jesús, pero fueron pasados por alto. Los esplendentes rayos del Trono de Dios brillarán para los que busquen la luz y la acepten con alegría (ver Isa. 44:3; Sal. 112:4).

Solo les importó a unos cuidadores de ovejas

En los mismísimos campos donde el joven David había cuidado sus rebaños, pastores que velaban por la noche conversaban del Salvador prometido y oraban por su venida. Y “un ángel del Señor se les apareció”. “El ángel les dijo: ‘No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor’ ”.

Al oír esas palabras, la mente de los atentos pastores se llenó con sueños de gloria. ¡El Libertador había llegado! Ellos asociaban su llegada con el poder, la exaltación y el triunfo. Pero el ángel los preparó para que pudieran reconocer a su Salvador en la pobreza y humillación. “Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre”.

El mensajero celestial había calmado sus temores. Les había dicho cómo hallar a Jesús. Les había dado tiempo para acostumbrarse al resplandor divino. Luego, toda la planicie se iluminó por el resplandor de los ángeles de Dios. La tierra enmudeció, y el cielo se inclinó para escuchar el canto:

“Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad”.

¡Ojalá la familia humana pudiera reconocer hoy ese canto! La canción de los ángeles irá ampliando sus ecos hasta el fin del tiempo, y repercutirá hasta los últimos confines de la tierra.

Al desaparecer los ángeles, las sombras de la noche volvieron a invadir las colinas de Belén. Pero en la memoria de los pastores quedó la escena más resplandeciente que hayan contemplado los ojos humanos. “Los pastores se dijeron unos a otros: ‘Vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer’. Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño que estaba acostado en el pesebre”.

Con gran alegría salieron, y le contaron a todos los que encontraban sobre las cosas que habían visto y oído. “Cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían”.

El cielo y la tierra no están más alejados hoy que cuando los pastores oyeron el canto de los ángeles. Los ángeles de los atrios celestiales acompañarán a personas de ocupaciones comunes de la vida que van adonde Dios los guía.

En la historia de Belén está escondida la profundidad de “las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios” (Rom. 11:33). Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al cambiar el Trono del cielo por el pesebre. El orgullo humano es reprendido en su presencia.

Sin embargo, aquello no fue ¡sino el comienzo de su maravillosa humillación voluntaria! Ya habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios tomar la naturaleza humana aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando ya llevaba cuatro mil años de debilitamiento por el pecado. Como cualquier otro hijo de Adán, aceptó los efectos de la ley de la herencia. Podemos ver esos efectos en la historia de sus antepasados terrenales. Él vino con esa herencia para pasar por las tentaciones que pasamos nosotros y para darnos el ejemplo de una vida sin pecado.

Satanás odiaba a Cristo. Lo odió por haberse comprometido a rescatar pecadores. Sin embargo, al mundo donde Satanás pretendía dominar Dios permitió que viniera su Hijo como niño impotente, sujeto a la debilidad humana, para arrostrar los peligros de la vida como cualquier otra persona, para pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aun a riesgo de sufrir la derrota y perderse eternamente.

Al ver el rostro de sus hijitos, el corazón de los padres humanos se conmueve y tiembla al pensar en los peligros de la vida. Anhelan protegerlo de las tentaciones y los conflictos. Pero Dios entregó a su Hijo único para que enfrentase un conflicto más recio con un riesgo mucho más grande.

“En esto consiste el amor verdadero”. ¡Maravíllense, oh cielos! ¡Asómbrate, oh tierra! 📖

El Libertador | Capítulo 5

José y María dedican a Jesús

Este capítulo está basado en Lucas 2:21 al 38.

Como cuarenta días después del nacimiento de Jesús, José y María lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor y ofrecer un sacrificio. Como nuestro Sustituto, Jesús debía cumplir la ley en todo detalle. Como una señal de su obediencia a la Ley, ya había sido circuncidado.

Como ofrenda por la madre, la ley exigía un cordero como ofrenda quemada, y una paloma o una tórtola como ofrenda por el pecado. Estas ofrendas debían ser sin defecto, porque representaban a Cristo. Él era el “cordero sin mancha y sin defecto” (1 Ped. 1:19). Él era un ejemplo de lo que Dios quería que fuese la humanidad mediante la obediencia a sus leyes.

La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Dios había prometido dar al Primogénito del cielo para salvar al pecador. Toda familia debía reconocer este don del Cielo consagrando al primer hijo varón. Debía ser dedicado al sacerdocio, como un representante de Cristo entre nosotros.

¡Cuánto significado tenía, pues, la presentación de Cristo en el Templo! Pero el sacerdote no vio más allá de las apariencias externas. Día tras día, llevaba a cabo la ceremonia de presentación de los bebés, casi sin prestar atención a padres o niños, a menos que notase algún indicio de riqueza o de alta posición social. José y María eran pobres, y el sacerdote solo vio a un hombre y a una mujer galileos vestidos con las ropas más humildes.

El sacerdote tomó al niño en sus brazos y lo sostuvo delante del altar. Después de devolverlo a su madre, inscribió el nombre “Jesús” en el rollo. No sospechó, al tener al bebé en sus brazos, que se trataba de la Majestad del Cielo, el Rey de gloria, Aquel que era el fundamento de todo el sistema judaico.

Ese bebé era el que se había presentado a Moisés como el gran YO SOY. Era el que había guiado a Israel en la columna de nube y de fuego. Era el Deseado de todas las gentes, la Raíz y la Descendencia de David, la brillante Estrella de la Mañana (Apoc. 22:16). Ese bebé impotente era la esperanza de la humanidad caída. Él pagaría el rescate por los pecados del mundo entero.

Aunque el sacerdote no vio ni sintió nada inusual, esa ocasión no pasó sin algún reconocimiento a Cristo. “En Jerusalén había un hombre llamado Simeón [...]. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor”.

El venerable Simeón reconoció a Jesús

Al entrar Simeón en el Templo, tuvo la profunda impresión de que el niño presentado al Señor era a quien tanto había deseado ver. Para el sacerdote asombrado, él parecía como un hombre arrobado en santo éxtasis. Tomó al niño en sus brazos, en tanto que un gozo que nunca antes sintiera inundaba su alma. Mientras elevaba al Niño Salvador hacia el cielo, dijo:

“Según tu palabra, Soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los puestos: luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel”.

Mientras José y María permanecían allí, admirados por las palabras de Simeón, él le dijo a María: “Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma”.

Ana, una profetisa, también vino y confirmó el testimonio de Simeón. Su rostro se iluminó con la gloria de Dios, y expresó su sentido agradecimiento por haber podido contemplar a Cristo el Señor.

Estos humildes adoradores habían estudiado las profecías. Pero aunque los príncipes y los sacerdotes también habían tenido las preciosas profecías, no andaban en el camino del Señor y sus ojos no estaban abiertos para contemplar la Luz de vida.

Así sucede aún hoy. Todo el cielo observa con atención eventos que pasan inadvertidos y sin reconocimiento por parte de los líderes religiosos. Las personas reconocen a Cristo en la historia, pero no tienen mayor interés que hace dos mil años para recibir a Cristo en el pobre y doliente que suplica ayuda, en la causa justa que implica pobreza y desprecio.

María miró al niño que tenía en sus brazos, y recordó las palabras de los pastores de Belén, y se llenó de alegre esperanza. Las palabras de Simeón trajeron a su mente el mensaje profético de Isaías:

“El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. [...] Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado; el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado: Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre eterno, Príncipe de Paz”. Isaías 9:2-6.

La angustia que debía sufrir la madre de Cristo

Sin embargo, María no entendió la misión de Cristo. En su profecía, Simeón lo había denominado la Luz que iluminaría a los gentiles, y los ángeles habían anunciado el nacimiento de Cristo como nuevas de gozo para todos los pueblos. Dios deseaba que lo contemplasen como el Redentor del mundo. Pero debían transcurrir muchos años antes de que la madre misma de Jesús lo comprendiese.

María no veía el bautismo de sufrimiento que era necesario para lograr el reinado del Mesías en el trono de David. En las palabras de Simeón a María, “una espada atravesará tu propia alma”, Dios, con tierna misericordia, ofreció a la madre de Jesús un adelanto de la angustia que por él ya había empezado a sufrir.

Simeón había dicho: “Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel” (NVI). Los que desean volver a levantarse primero deben caer. Debemos caer sobre la Roca y ser quebrantados, antes de que Cristo pueda levantarnos. El yo debe ser destronado. En los tiempos de Jesús, el pueblo judío no quería aceptar la honra que se alcanza a través de la humillación. Es por esto que no quisieron recibir a su Redentor.

“Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones”. A la luz de la vida del Salvador se puede ver el corazón de todos, desde el Creador hasta el príncipe de las tinieblas. Satanás había presentado a Dios como un ser egoísta. Pero el don de Cristo testifica que aunque el odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte, su amor hacia el pecador es más fuerte que la muerte. Habiendo comenzado nuestra redención, no escatimará nada que sea necesario para terminar su obra. Habiendo reunido las riquezas del universo, lo entrega todo en las manos de Cristo y dice: “Usa estas cosas para convencer a la raza humana de que no hay mayor amor que el mío. Amándome hallarán su mayor felicidad”.

Cómo cada uno se juzgará a sí mismo

En la cruz del Calvario, el amor y el egoísmo se encontraron frente a frente. Cristo había vivido tan solo para consolar y bendecir, y al darle muerte, Satanás manifestó su odio contra Dios. El propósito verdadero de su rebelión era destronar a Dios y destruir a Jesús, a través de quien Dios manifestaba su amor.

La vida y la muerte de Cristo también revela los pensamientos de hombres y mujeres. La vida de Jesús llamaba a todos a entregarse a sí mismos y participar en sus sufrimientos. Todos los que escuchaban la voz del Espíritu Santo eran atraídos a él. Los adoradores de sí mismos pertenecían al reino de Satanás. Así, cada uno pronuncia juicio sobre sí mismo.

En el día del juicio final se presentará la cruz, y toda mente entenderá su verdadero significado. Los pecadores quedarán condenados ante la visión del Calvario, con su Víctima misteriosa. Todos verán lo que fue su elección.

Toda duda de este gran conflicto entre Cristo y Satanás quedará entonces aclarada. Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o la continuación del mal. Se demostrará que no había defecto en el gobierno de Dios, ni causa de descontento. Tanto los leales como los rebeldes se unirán para declarar:

“Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. [...] Tus obras de justicia han sido reveladas”. Apocalipsis 15:3, 4. 📖

El Libertador | Capítulo 6

“Vimos su estrella”

Este capítulo está basado en Mateo 2.

“Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ‘¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo’ ”.

Los sabios del Oriente pertenecían a una clase rica y educada. Entre ellos, había hombres rectos que estudiaban las indicaciones de Dios en la naturaleza y eran honrados por su integridad y sabiduría. Los sabios que vinieron a Jesús eran hombres de este carácter.

Al estudiar los cielos tachonados de estrellas, estos hombres devotos y educados vieron la gloria del Creador. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las Escrituras hebreas. En su propia tierra tenían escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Las profecías de Balaam se habían transmitido por tradición de siglo en siglo. Pero en el Antiguo Testamento los sabios descubrieron con gozo que su venida se acercaba. Todo el mundo iba a ser llenado con el conocimiento de la gloria del Señor.

Los sabios habían visto una luz misteriosa en los cielos la noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. Apareció una estrella luminosa que estuvo por un tiempo en el cielo, un fenómeno que excitó un agudo interés. Esa estrella era una compañía de ángeles resplandecientes, pero los sabios lo ignoraban. Sin embargo, tenían la impresión de que la estrella era de especial importancia para ellos.

¿Podría haber sido enviada esta extraña estrella como anunciadora del Prometido? (ver Núm. 24:17). Los magos habían recibido con gratitud la luz de la verdad que el cielo había enviado. Ahora esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes. Dios les indicó en sueños que fueran en busca del Príncipe recién nacido.

En ese país de Oriente abundaban las cosas preciosas, y los magos no salieron con las manos vacías. Llevaron los más ricos dones de su tierra como ofrenda a ese Ser en quien todas las familias de la tierra serían benditas.

Viaje a la luz de las estrellas

Tenían que viajar de noche para poder ver la estrella; pero en cada descanso estudiaban las profecías. En ellos se afirmaba la convicción de que Dios los estaba guiando. El viaje, aunque largo, fue para ellos muy feliz.

Cuando llegaron a la tierra de Israel, ya con Jerusalén a la vista, la estrella se detuvo sobre el Templo. Con entusiasmo aceleraron el paso, esperando confiados que el nacimiento del Mesías fuese el alegre tema central de toda conversación. Pero, para su gran asombro, descubrieron que sus preguntas no provocaban expresiones de alegría, sino más bien de sorpresa y temor, incluso con cierto aire de desprecio.

Los sacerdotes se jactaban de su religión y devoción, mientras denunciaban a los griegos y los romanos como pecadores. Los sabios no adoraban ídolos, y a la vista de Dios ocupaban una posición mucho más elevada que quienes profesaban adorarlo; y sin embargo, el pueblo judío los consideraba paganos. Sus preguntas llenas de interés no le causó ninguna simpatía.

Se despiertan los celos de Herodes

La extraña misión de los sabios creó tal agitación entre la población de Jerusalén que llegó hasta el palacio del rey Herodes. El astuto monarca quedó perturbado por la idea de tener un posible rival. Por ser de sangre edomita y no del pueblo de Israel, era odiado por el pueblo. La única seguridad que le quedaba era mantener el favor de Roma. Pero este nuevo Príncipe tenía un derecho superior: había nacido para el Reino.

Herodes sospechó que los sacerdotes estuviesen maquinando con los extranjeros para fomentar un levantamiento popular que lo destronase. Así que, tomó la determinación de desbaratar sus planes con la mayor sagacidad. Reuniendo a los sacerdotes, los interrogó acerca del lugar en que había de nacer el Mesías.

Esta investigación por parte de un rey ilegítimo, hecha a petición de unos extranjeros, hirió el orgullo de los maestros judíos. La indiferencia con que buscaron en los rollos de la profecía enfureció al tirano celoso. Pensó que estaban tratando de ocultarle algo que sabían. Con una autoridad que no se atrevieron a desobedecer, les ordenó que investigasen con precisión y le declarasen el lugar de nacimiento de su esperado Rey. “En Belén de Judea –le dijeron–, porque eso es lo que escribió el profeta:

‘Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel’ ”.

Entonces Herodes invitó a los sabios a una entrevista privada. Dentro de su corazón rugía la ira y el temor, pero intentó mostrarse sereno y simuló que recibía con gozo la noticia del nacimiento de Cristo. Insistió a sus visitantes: “Busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore”.

Los sacerdotes no eran tan ignorantes como fingían. El informe de la visita de los ángeles a los pastores había sido llevado a Jerusalén, pero los rabinos consideraron que no merecía recibir atención. Ellos mismos podrían haber estado listos para conducir a los sabios al lugar donde nació Jesús; pero en vez de ello, los sabios vinieron a llamarles la atención al nacimiento del Mesías.

Si los informes traídos por los pastores y los sabios fuesen aceptados, eso desmentiría la pretensión de los sacerdotes de ser voceros de la verdad de Dios. Esos orgullosos maestros eruditos no querían rebajarse a recibir instrucciones de quienes llamaban paganos. No podía ser, razonaban, que Dios los hubiera pasado por alto, para comunicarse con pastores ignorantes y

con gentiles paganos. Ni siquiera fueron a Belén para ver si esas cosas eran ciertas. E indujeron al pueblo a considerar el interés en Jesús como tan solo un entusiasmo fanático. Así es como los sacerdotes y los rabinos empezaron a rechazar a Cristo. Su orgullo y terquedad fueron en aumento, hasta transformarse en odio arraigado contra el Salvador.

Al caer las sombras de la noche, los sabios salieron solos de Jerusalén. Pero, para gran alegría suya, volvieron a ver la estrella, y ella los encaminó hacia Belén. Desilusionados por la indiferencia de los líderes del pueblo judío, dejaron Jerusalén con menos confianza que cuando entraron en la ciudad.

Sin una guardia real

En Belén no encontraron ninguna guardia real para proteger al recién nacido Rey. Ninguno de los hombres honrados por el mundo estaba allí. Jesús se hallaba acostado en un pesebre; sus padres eran sus únicos guardianes.

¿Podía ser ese niño el personaje de quien se había escrito que había de “restaurar a las tribus de Jacob”; que sería “luz para las naciones” y “salvación hasta los confines de la tierra”? (Isa. 49:6, NVI).

“Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron”. Luego sacaron sus presentes: “oro, incienso y mirra”. ¡Qué fe la suya!

Los sabios no habían detectado lo que Herodes tramaba, y se estaban preparando para volver a Jerusalén y contarle de su éxito. Pero en un sueño recibieron un mensaje con la indicación de no comunicarse más con él.

Evitando Jerusalén, emprendieron el viaje de regreso a su país por otro camino.

José también recibió un sueño, con la advertencia de huir a Egipto con María y el niño. José obedeció sin demoras, partiendo de noche, por mayor seguridad.

Las indagaciones de los sabios en Jerusalén, el interés que generaron en la población, y aun los celos de Herodes atrajeron la atención de los sacerdotes y los rabinos, y dirigieron la atención de las personas a las profecías concernientes al Mesías y al gran acontecimiento que acababa de suceder.

Satanás estaba resuelto a privar al mundo de la luz divina, y empleó su mayor astucia para destruir al Salvador. Pero el que nunca duerme ni se adormece preparó un refugio para María y el niño Jesús en una tierra pagana. Y mediante los regalos de los sabios de un país pagano, el Señor suplió los medios para el viaje a Egipto y la estadía en una tierra extranjera.

La nefasta masacre ordenada por Herodes

Herodes esperaba impacientemente en Jerusalén el regreso de los sabios. A medida que pasaba el tiempo y ellos no aparecían, se despertaron sus sospechas. ¿Se habían dado cuenta los rabinos de lo que tramaba? ¿Lo habían evitado a propósito los magos? La sola idea de ello lo enfureció. Por medio de la fuerza, les daría una lección con este niño rey.

Herodes envió soldados a Belén con la orden de matar a todos los niños menores de dos años. Los tranquilos hogares de la ciudad de David presenciaron escenas que seis siglos antes habían sido presentadas al profeta:

“En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen, porque están muertos”.

El pueblo de Israel había traído esa calamidad sobre sí mismo por haber rechazado al Espíritu Santo, su único escudo. Habían buscado profecías que pudiesen interpretar de manera que los exaltaran y mostrasen cómo Dios despreciaba a las otras naciones. Se jactaban orgullosamente de que el Mesías vendría como Rey y aplastaría a los paganos en su ira. De este modo, habían suscitado el odio de sus gobernantes. Por medio de la forma en que presentaban erróneamente la misión de Cristo, Satanás se había propuesto lograr la destrucción del Salvador. Pero en vez de ello, eso se volvió sobre sus cabezas.

Poco después de la matanza de los inocentes niños, Herodes sufrió una muerte horrible. José todavía estaba en Egipto, y ahora un ángel le indicó que regresara a Israel. Considerando a Jesús como heredero del Trono de David, José deseaba establecer su hogar en Belén. Pero al saber que Arquelao había sido coronado rey en Judea en reemplazo de su padre, temió que el hijo llevase a cabo las intenciones malvadas de su padre.

Dios dirigió a José a un lugar seguro, Nazaret, donde había vivido antes. Durante casi treinta años, Jesús vivió allí, “y así se cumplió lo que los profetas habían dicho: ‘Lo llamarán nazareno’ ”. Galilea tenía mayor proporción de habitantes extranjeros que Judea, y por eso había menos interés en asuntos relacionados especialmente con los judíos.

Así fue recibido el Salvador cuando vino a la Tierra. Dios no podía confiar su amado Hijo a los seres humanos, ¡ni aun mientras llevaba a cabo su obra de salvarlos! Comisionó a ángeles para que acompañasen a Jesús y lo protegieran hasta que cumpliese su misión y muriera a manos de quienes había venido a salvar. 📖

El Libertador | Capítulo 7

La niñez de Jesús

Este capítulo está basado en Lucas 2:39 y 40.

Jesús pasó su niñez y juventud en una aldea de montaña. Pasó por alto las mansiones de los ricos y los centros educativos más famosos, para vivir en la despreciada Nazaret.

“Allí el niño crecía sano y fuerte. Estaba lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él”. En el resplandor del rostro de su Padre, Jesús “crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente” (Luc. 2:52). Su mente era vivaz y aguda, con una reflexión y sabiduría que superaban a sus años. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente, en armonía con las leyes de la niñez.

Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición amable, una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los principios era firme como una roca, pero su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada.

La madre de Jesús observaba el desarrollo de sus facultades, y trataba de estimular esa mente brillante y receptiva. Mediante el Espíritu Santo, recibió sabiduría para cooperar con el Cielo en el desarrollo de este niño que no tenía otro Padre que Dios.

En los días de Cristo, la instrucción religiosa había llegado a ser formalista. La tradición había suplantado en gran medida a las Escrituras. Llenaban las mentes de los estudiantes con asuntos inútiles, que la escuela superior del Cielo no podía reconocer. Los alumnos no encontraban horas de quietud para estar con Dios y oír su voz hablándoles al corazón. Se apartaron de la Fuente de la sabiduría. Lo que se consideraba como educación “superior” era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero de la juventud. Su mente se paralizaba y estrechaba.

El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. De su madre y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Al pasar de la niñez a la juventud, no buscó asistir a las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes. Su conocimiento profundo de las Escrituras nos demuestran con qué diligencia estudió la Palabra de Dios cuando era muchacho.

La naturaleza complementaba a la Biblia

Delante de él se extendía la gran biblioteca de las obras creadas de Dios. Él había creado todas las cosas, y ahora estudiaba las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. Adquirió mucho conocimiento científico de la naturaleza: de las plantas, los animales y los hombres. Las parábolas mediante las cuales más le gustaba enseñar lecciones de verdad demuestran cómo había obtenido enseñanzas espirituales de la naturaleza y de las cosas que lo rodeaban en la vida diaria.

Mientras Jesús trataba de comprender la razón de las cosas, seres celestiales lo ayudaban. Desde el primer destello de inteligencia estuvo creciendo constantemente en gracia espiritual y conocimiento de la verdad.

Todo niño puede aprender como Jesús. Mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre celestial, los ángeles se nos acercarán, nuestra mente se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará.

Llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador. Y cuando contemplamos la hermosura y grandiosidad de la naturaleza, nuestros corazones se elevan a Dios. El espíritu se llena de asombro, el alma se vigoriza, al ponerse en contacto con el Infinito mediante sus obras. La comunión con Dios por medio de la oración desarrolla las facultades mentales y morales.

Cuando Jesús era niño, pensaba y hablaba como niño; pero ningún rastro de pecado manchó la imagen de Dios en él. Sin embargo, no estuvo exento de tentaciones. La gente de Nazaret era célebre por su maldad (ver Juan 1:46). Jesús tenía que estar constantemente en guardia con el fin de preservar su pureza. Estuvo sujeto a todos los conflictos que nosotros tenemos que enfrentar, para sernos un ejemplo en la niñez, la juventud y la edad adulta.

Desde sus primeros años, Jesús fue guardado por ángeles celestiales; sin embargo, su vida fue una larga lucha contra los poderes de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas probó todo medio posible para entrampar a Jesús en las tentaciones.

Jesús estuvo familiarizado con la pobreza, la abnegación y las privaciones. Esa experiencia fue una protección para él. No tenía tiempo ocioso que preparase el camino para tener amistad con personas de mala influencia.

Nada –ni la ganancia ni el placer, ni los aplausos ni las críticas– podía inducirlo a consentir en realizar un acto pecaminoso. Cristo, el único ser que vivió sin pecar en esta Tierra, vivió entre los perversos habitantes de Nazaret durante casi treinta años. Ese hecho es una reprensión para los que creen que dependen del lugar, la fortuna o la prosperidad para vivir una vida intachable.

Como carpintero, Cristo dignificó el trabajo

Jesús había sido el Comandante del cielo, y los ángeles se habían deleitado en obedecer su palabra. Ahora era un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Con sus propias manos trabajó en la carpintería, con José. No empleó su poder divino para disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo.

Jesús empleó sus facultades físicas con cuidado para cuidar su salud, para poder lograr el mejor trabajo.

No quería ser deficiente ni siquiera en el manejo de las herramientas. Fue perfecto como obrero, como lo fue en carácter. Con su ejemplo nos enseñó a cumplir nuestro trabajo con exactitud y esmero, y que el trabajo es honorable. Dios nos dio el trabajo como una bendición, y solo el trabajador diligente halla la gloria verdadera y el gozo de la vida. La aprobación de Dios descansa sobre los niños y los jóvenes que asumen su parte en los deberes de la familia y comparten las cargas de sus padres y sus madres.

Jesús fue un trabajador diligente y constante. Aspiraba a mucho, por tanto, intentaba mucho. Él dijo: “Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura el día; la noche viene, cuando nadie puede trabajar” (Juan 9:4, RVR). Jesús no rehuyó las obligaciones y las responsabilidades, como lo hacen muchos que profesan ser sus seguidores. Como tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia, débiles y casi inútiles cuando enfrentan dificultades. Debemos desarrollar la actitud positiva y la fuerza de carácter que manifestó Cristo, con la misma disciplina que él soportó. Y a nosotros se nos ofrece la gracia que recibió él.

Nuestro Salvador compartió la suerte de los pobres. Los que tienen un verdadero concepto de la vida de Jesús nunca sentirán que el rico deba ser honrado por encima del pobre digno.

Un cantor alegre

A menudo, Jesús expresaba su alegría cantando Salmos e himnos celestiales. A menudo, los moradores de Nazaret oían su voz que se elevaba en alabanza y canto. Cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, la dulce melodía que brotaba de sus labios los alegraba.

Durante esos años de reclusión en Nazaret, su vida se derramó en torrentes de compasión y ternura. Los ancianos, los tristes, los apesadumbrados por el pecado, los niños que jugaban, los animalitos de las arboledas, los animales de carga; todos eran más felices a causa de su presencia. Aquel cuya palabra sostenía los mundos podía agacharse para socorrer a un pájaro herido. No había nada tan insignificante que no mereciese su atención o sus servicios.

Así creció Jesús en sabiduría y estatura, en el favor de Dios y de toda la gente. Se mostró capaz de comprender a todos y tener empatía con ellos. Una atmósfera de esperanza y valor lo rodeaba, y hacía de él una bendición en todo hogar. A menudo, los sábados se le pedía que leyese la lección de los profetas, y el corazón de los oyentes se conmovía al ver nueva luz en las palabras del Texto sagrado.

Sin embargo, durante todos los años que vivió en Nazaret, no ostentó tener poder milagroso ni asumió títulos. Su vida tranquila y sencilla nos enseña una lección importante: cuanto más libre de estimulación artificial esté la vida del niño y cuanto más esté en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico y mental y para la fortaleza espiritual.

Jesús es nuestro ejemplo. Su vida familiar es el modelo para todos los niños y los jóvenes. El Salvador aceptó ser pobre para enseñarnos cuán íntimamente podemos andar con Dios nosotros, los de suerte humilde.

Empezó su obra consagrando el humilde oficio del artesano que trabaja para ganarse el pan de cada día.

Estaba haciendo el servicio de Dios tanto cuando trabajaba en el banco del carpintero como cuando hacía milagros para la muchedumbre. Todo joven que siga en su humilde hogar el ejemplo de fidelidad y obediencia de Cristo, puede aferrarse a estas palabras dichas por el Padre: “Miren a mi siervo, al que yo fortalezco; él es mi elegido, quien me complace” (Isa. 42:1). 📖

El Libertador | Capítulo 8

El viaje para la Pascua

Este capítulo está basado en Lucas 2:41 al 51.

Entre los judíos, el año doce era la línea divisoria entre la niñez y la juventud. De acuerdo con esa costumbre, cuando tuvo la edad requerida, Jesús viajó para la Pascua a Jerusalén con José y María.

El viaje desde Galilea ocupaba varios días, y los viajeros formaban grandes grupos para obtener compañía y protección. Las mujeres y los ancianos iban montados sobre bueyes o burros, en los empinados y escabrosos senderos.

Los hombres fuertes y los jóvenes viajaban a pie. Todo el país estaba iluminado por las flores y alegrado por el canto de los pájaros. A lo largo de todo el camino, los padres y las madres relataban a sus hijos las maravillas que Dios había hecho en favor de su pueblo en los siglos pasados, y se entretenían durante el viaje con cantos y música.

La observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación hebrea. La última noche de su esclavitud en Egipto, Dios indicó a los hebreos que reuniesen a sus familias en sus hogares. Habiendo rociado los marcos de sus puertas con la sangre del cordero que habían sacrificado, debían comer el cordero, asado, con pan sin levadura y hierbas amargas. “Es la Pascua del Señor” (Éxo. 12:11). A la medianoche, todos los primogénitos de los egipcios fueron muertos. Los hebreos salieron de Egipto como una nación independiente. De generación en generación, debían repetir la historia de esa liberación maravillosa.

La Pascua iba seguida de los siete días de panes sin levadura. Todas las ceremonias de la fiesta eran símbolos de la obra de Cristo. El cordero sacrificado, el pan sin levadura, la gavilla de las primicias; todo representaba al Salvador. Pero para la mayoría del pueblo que vivía en los días de Cristo, esta fiesta había pasado a ser mero formalismo. Pero ¡cuánto significado tenía para el Hijo de Dios!

Por primera vez en su vida, el niño Jesús vio el Templo. Vio a los sacerdotes, vestidos de blanco al cumplir su solemne ministerio, y la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio. Presenció los impactantes ritos del servicio pascual. Cada día que pasaba veía más claramente su significado. Todo acto parecía estar conectado con su propia vida. Se despertaron nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto en sus pensamientos, parecía estar analizando un complejo problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador.

Arrobado en la contemplación de esas escenas, permaneció en los atrios del Templo cuando terminaron los servicios pascuales. Cuando los adoradores salieron de Jerusalén, él fue dejado atrás.

En esta visita a Jerusalén, los padres de Jesús deseaban ponerlo en relación con los grandes maestros de Israel. Esperaban que fuera impresionado por la erudición de los rabinos y que comenzara a prestar más atención a sus requerimientos. Pero en el Templo Dios mismo había instruido a Jesús, y él enseguida empezó a compartir lo que había recibido.

Una dependencia del Templo había llegado a ser una escuela religiosa. Hacia allí se dirigió el niño Jesús, y se sentó a los pies de los sabios rabinos. Como quien buscaba sabiduría, interrogaba a esos maestros acerca de las profecías y de los acontecimientos que estaban sucediendo, que señalaban la venida del Mesías.

Sus preguntas sugirieron verdades profundas que habían quedado oscurecidas hacía mucho tiempo, aunque eran vitales para la salvación. Al paso que cada pregunta revelaba cuán estrecha y superficial era la sabiduría de los sabios, les hacía ver la verdad desde un nuevo punto de vista. Los rabinos hablaban de la admirable exaltación que la venida del Mesías proporcionaría a la nación judía; pero Jesús presentó la profecía de Isaías, y les preguntó qué significaban esos textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios (ver Isa. 53).

Los maestros de la ley le dirigieron preguntas, y quedaron asombrados al oír sus respuestas. Con la humildad de un niño, les dio a las palabras de la Biblia una profundidad de significado que los sabios no habían imaginado. De haber seguido los trazos de la verdad que él les señalaba, habrían realizado una reforma en la religión de su tiempo, y al iniciar Jesús su ministerio, muchos habrían estado preparados para recibirlo.

Los rabinos vieron que este reflexivo niño galileo tenía un futuro muy prometedor. Querían encargarse de su educación. Una mente tan original – pensaban ellos– debía ser moldeada por ellos.

Las palabras de Jesús habían conmovido su corazón como nunca lo había sido por palabras de labios humanos. Dios estaba tratando de dar luz a esos líderes. Si les hubiese parecido que Jesús estaba tratando de enseñarles, se habrían negado a escucharlo. Pero ellos imaginaban que le estaban enseñando, o por lo menos probando su conocimiento de las Escrituras. La modestia y gracia juvenil de Jesús desarmó sus prejuicios. Sus mentes se abrieron a la Palabra de Dios, y el Espíritu Santo habló a su corazón.

Llegaron a ver que su expectativa respecto del Mesías no estaba sustentada en las profecías, pero no querían admitir que habían interpretado mal las Escrituras que pretendían enseñar.

La preocupación de sus padres

Mientras tanto, al salir de Jerusalén, José y María habían perdido de vista a Jesús. El placer de viajar con amigos absorbió su atención, y no notaron que Jesús no estaba con ellos sino hasta que llegó la noche. Solo entonces echaron de menos la mano servicial de su hijo. Suponiendo que estaría con el grupo, no habían estado preocupados. Pero ahora se despertaron sus temores. Estremeciéndose, recordaron cómo Herodes había tratado de destruirlo en su infancia. Su corazón se llenó de sombríos presentimientos.

Tuvieron que volver a Jerusalén y comenzar a buscarlo. Al día siguiente, en el Templo, escucharon una voz familiar. No podían confundirla, tan seria y ferviente, y sin embargo tan melodiosa. En la escuela de los rabinos encontraron a Jesús.

Cuando estuvo otra vez reunido con ellos, la madre le dijo, con palabras que implicaban un reproche: “Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? [...]

¡Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados!”

“¿Por qué me buscaban?”, les contestó Jesús. “¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre?” (NVI). Como no parecían comprender sus palabras, él señaló hacia arriba. En su rostro había una luz. La divinidad fulguraba a través de la humanidad. Habían escuchado lo que sucedía entre él y los rabinos, y se habían asombrado de sus preguntas y respuestas.

Jesús estaba empeñado en la obra que había venido a hacer en el mundo; pero José y María habían descuidado la suya. Dios les había conferido mucha honra, al confiarles a su Hijo. Pero durante un día entero habían perdido de vista al que no debían haber olvidado un momento, y al quedar aliviada su angustia, no se habían condenado a sí mismos, sino que le habían echado la culpa a él.

Era natural que los padres de Jesús lo considerasen como su propio hijo. En muchos aspectos su vida era igual a la de otros niños, y era difícil comprender que era el Hijo de Dios. El suave reproche que sus palabras implicaban estaba destinado a impresionarlos con el carácter sagrado de la misión que se les había confiado.

En la respuesta a su madre, Jesús demostró por primera vez que comprendía su relación con Dios. María no entendió sus palabras; pero sabía que había negado ser hijo de José y se había declarado Hijo de Dios.

Jesús volvió a casa con sus padres terrenales, y los ayudó en su vida de trabajo. Durante 18 años reconoció el vínculo que lo unía a la familia de Nazaret. Cumplió los deberes de hijo, hermano, amigo y ciudadano.

Jesús deseaba volver tranquilamente de Jerusalén, con los que conocían el secreto de su vida. Mediante el servicio pascual, Dios estaba tratando de recordarle a su pueblo la obra admirable que él realizara al librarlos de Egipto. Él deseaba que viesen en esto una promesa de la liberación del pecado. La sangre de Cristo habría de salvarlos. Dios deseaba llevarlos a estudiar con oración acerca de la misión de Cristo. Pero, con demasiada frecuencia, cuando las muchedumbres abandonaban Jerusalén, la excitación del viaje y la interacción social absorbían su atención, y se olvidaban del servicio que habían presenciado. El Salvador no sentía atracción por esas compañías.

¡No olvides a Jesús!

Cuando volvían de Jerusalén, Jesús esperaba dirigir la atención de José y María a las profecías referentes a un Salvador sufriente. En el Calvario, trató de aliviar la aflicción de su madre. En estos momentos también pensaba en ella. María habría de presenciar su última agonía, y Jesús deseaba que ella comprendiese su misión, con el fin de que pudiese soportar cuando la espada atravesara su alma. ¡Pero cuánto mejor habría soportado la angustia de su muerte si hubiese comprendido las Escrituras hacia las cuales trataba ahora de dirigir sus pensamientos!

Por la negligencia de un día, José y María perdieron al Salvador; pero hallarlo les costó tres días de ansiosa búsqueda. Así también es con nosotros. Por causa de conversaciones vanas o por descuidar la oración, podemos perder en un día la presencia del Salvador, y puede tomarnos muchos días poder hallarlo y recobrar la paz que habíamos perdido.

Debemos tener cuidado de no olvidar a Jesús ni dejarnos llevar por la vida sin darnos cuenta de que no está con nosotros. Cuando nos dejamos absorber por las cosas del mundo, nos separamos de Jesús y de los ángeles celestiales. Estos seres santos no pueden permanecer donde no se desea la presencia del Salvador ni se nota su ausencia.

Muchos asisten a los cultos religiosos, y se sienten renovados por la Palabra de Dios; pero por descuidar la meditación y la oración, pierden la bendición recibida. Al separarse de Jesús, se han privado de la luz de su presencia.

Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión contemplando la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto, y dejar que la imaginación comprenda cada escena, especialmente las escenas finales. Si hacemos esto, nuestra confianza en él será más constante, se reavivará nuestro amor, y seremos llenos de su Espíritu. Contemplando la belleza de su carácter, seremos “más y más parecidos a él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen” (2 Cor. 3:18). 📖

El Libertador | Capítulo 9

Problemas desde que era niño

Bajo la autoridad de los maestros de sinagoga, los niños judíos recibían instrucción sobre los incontables reglamentos que debía observar un israelita ortodoxo. Pero Jesús no se interesó en esos asuntos. Desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. Estudiaba la Biblia de forma constante, y la frase “Esto es lo que dice el señor” siempre estaba en sus labios.

Vio que las personas se apartaban de la Palabra de Dios e insistían en observar ritos que no tenían valor alguno. No hallaban paz en sus servicios religiosos vacíos de fe. No conocían la libertad de espíritu que se obtiene al servir a Dios de todo corazón. Si bien Jesús no podía aprobar la mezcla de requerimientos humanos con instrucciones divinas, tampoco atacaba las enseñanzas o las prácticas de los maestros que poseían gran educación.

Cuando lo criticaban por sus propios hábitos sencillos, presentaba la Palabra de Dios en justificación de su conducta.

Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Porque era tan amable y modesto, los escribas y los ancianos suponían que lo podrían influenciar fácilmente con sus enseñanzas. Pero él les pedía ver su respaldo en la Santa Escritura. Estaba dispuesto a escuchar cada palabra que sale de la boca de Dios, pero no podía obedecer invenciones humanas. Jesús parecía conocer las Escrituras de principio a fin, y las presentaba con su verdadero significado. Los rabinos sostenían que explicar las Escrituras era su responsabilidad, y que a él le tocaba aceptar esa interpretación.

Sabían que en la Biblia no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Sin embargo, se molestaban porque no obedecía sus preceptos. No pudiendo convencerlo, buscaron a José y a María y les señalaron su actitud disidente. Esto le significó reprimendas y reprobación.

A muy temprana edad Jesús comenzó a obrar por su cuenta en la formación de su carácter. Ni siquiera el amor por sus padres podía apartarlo de la obediencia a la Palabra de Dios. Pero la influencia de los rabinos hacía amarga su vida. Tuvo que aprender la dura lección del silencio y la tolerancia paciente.

Sus hermanos, como se llamaba a los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos. Tenían a la instrucción humana en más alta estima que la Palabra de Dios, y condenaban como terquedad la estricta obediencia de Jesús a la Ley de Dios. Sin embargo, los asombraba el conocimiento que manifestaba al contestar a los rabinos, y no podían dejar de ver que él los instruía a ellos.

Reconocían que su educación era de un carácter superior a la de ellos, pero no percibían que él tenía acceso a una Fuente de conocimientos que ellos desconocían.

Jesús respetaba a todos por igual

Cristo halló la religión rodeada de altas murallas de separación, como si fuese un asunto demasiado sagrado para la vida diaria. Jesús derribó esos muros. En vez de aislarse como ermitaño en una cueva para mostrar su carácter celestial, se puso a trabajar fervientemente por la humanidad. Enseñó que la religión no está destinada solamente a horas y lugares fijos. Eso reprendía a los fariseos. Demostraba que su ensimismada devoción al interés personal distaba mucho de ser la religión verdadera. Esto los irritaba, por lo que procuraron ajustarlo a los reglamentos de ellos.

Jesús tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento con el fin de aliviar a quienes estaban más necesitados que él. Cuando sus hermanos hablaban duramente a personas pobres y degradadas, Jesús les dirigía palabras de aliento a esas misma personas. A los que lo necesitaban, les daba un vaso de agua fresca y ponía discretamente su propia comida en manos de ellos.

Todo esto desagradaba a sus hermanos. Ellos eran mayores que Jesús, y les parecía que él debía obedecer sus órdenes. Lo acusaban de creerse superior a ellos y de ponerse por encima de los maestros, sacerdotes y príncipes. Con frecuencia trataban de intimidarlo; pero él seguía adelante, haciendo de las Escrituras su guía.

Problemas con su familia